BARRIEREFREIHEIT IM WEB:

So erfüllen Sie die neuen EU-Anforderungen richtig

Fragen Sie sich gerade, was eine barrierefreie Webseite ist?

Eine barrierefreie Webseite bedeutet, dass sie von allen Menschen genutzt werden kann, unabhängig von körperlichen, geistigen oder sinnlichen Behinderungen.

Gesetzliche Regelungen zur digitalen Barrierefreiheit

Die Verpflichtung zur digitalen Barrierefreiheit ergibt sich aus einer Reihe nationaler und internationaler Regelwerke. Sie zielt darauf ab, Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Informationen und Dienstleistungen zu gewährleisten. Zu den wichtigsten rechtlichen Grundlagen zählen:

Alle unten aufgeführten Gesetze und Richtlinien sind mit der offiziellen Quelle verlinkt.

Artikel 3 des Grundgesetzes (GG):

Recht auf Gleichbehandlung UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) – Völkerrechtlich verbindliche Vorgaben zur Inklusion

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):

Schutz vor Diskriminierung

EU-Richtlinie 2016/2102:

Barrierefreiheit öffentlicher Websites und Apps

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG):

Rahmen für Barrierefreiheit in Deutschland

BITV 2.0:

Technische Anforderungen an barrierefreie Informationstechnik im öffentlichen Sektor

EU-Richtlinie 2019/882 (European Accessibility Act, EAA):

Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG):

Umsetzungsrahmen für die Privatwirtschaft ab 28. Juni 2025

BFSG-Verordnung (BFSGV):

Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben

Ab dem 28. Juni 2025 müssen auch viele private Unternehmen, insbesondere im Online-Handel, ihre digitalen Angebote barrierefrei gestalten. Dies markiert einen Wendepunkt in der gesetzlichen Verpflichtung zur digitalen Inklusion.

European Accessibility Act (EAA)

Der European Accessibility Act (EAA) sorgt dafür, dass Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen zugänglich sind – auch für Menschen mit Behinderungen. Ziel des EAA ist es, Barrieren abzubauen, damit jeder die gleichen Chancen hat, digitale und physische Angebote zu nutzen. Viele Unternehmen, vor allem im Online-Handel, müssen ihre Websites, Apps und Geräte so gestalten, dass sie auch für Menschen mit Einschränkungen – etwa bei Seh- oder Hörvermögen – nutzbar sind. Der EAA betrifft sowohl Produkte als auch Dienstleistungen, zum Beispiel:

Produkte:

- Computer und Smartphones

- Automaten, wie Geldautomaten oder Ticketautomaten

- Geräte für das Internet, wie Router oder Smart TVs

- E-Book-Lesegeräte

Dienstleistungen:

- Websites und mobile Apps

- Online-Shops und Buchungsportale

- Online-Banking und andere digitale Dienstleistungen

- E-Learning-Plattformen und Online-Tools

Das Gesetz stellt sicher, dass diese Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen zugänglich sind und jeder sie problemlos nutzen kann.

Was bedeutet das für Websites, Online Shops und

hybride Webseiten?

Websites und Online-Shops müssen so gestaltet sein, dass sie für alle Menschen zugänglich sind – unabhängig von Einschränkungen wie Seh-, Hör- oder motorischen Beeinträchtigungen. Dazu gehören eine klare Struktur, gut lesbare Inhalte, alternative Texte für Bilder sowie die Bedienbarkeit mit der Tastatur und Hilfsmitteln wie Screenreadern.

Online-Shops müssen zusätzlich sicherstellen, dass der gesamte Kaufprozess barrierefrei ist – von der Produktauswahl über den Warenkorb bis zum Bezahlvorgang. Alle interaktiven Elemente wie Buttons, Filter oder Formulare müssen verständlich und zugänglich sein.

Hybride Webseiten kombinieren mehrere Funktionen – zum Beispiel Informationsseiten mit integriertem Shop, Buchungssystem oder Kundenportal. Auch hier gilt: Jede einzelne Funktion muss barrierefrei sein. Das betrifft etwa:

- Login-Bereiche

- Buchungs- oder Kontaktformulare

- Produktkataloge und Preisrechner

- Video- oder Medieninhalte

Unabhängig davon, ob eine Seite nur informiert, verkauft oder beides tut: Wenn sie digital zugänglich gemacht wird, muss sie den Anforderungen des EAA entsprechen.

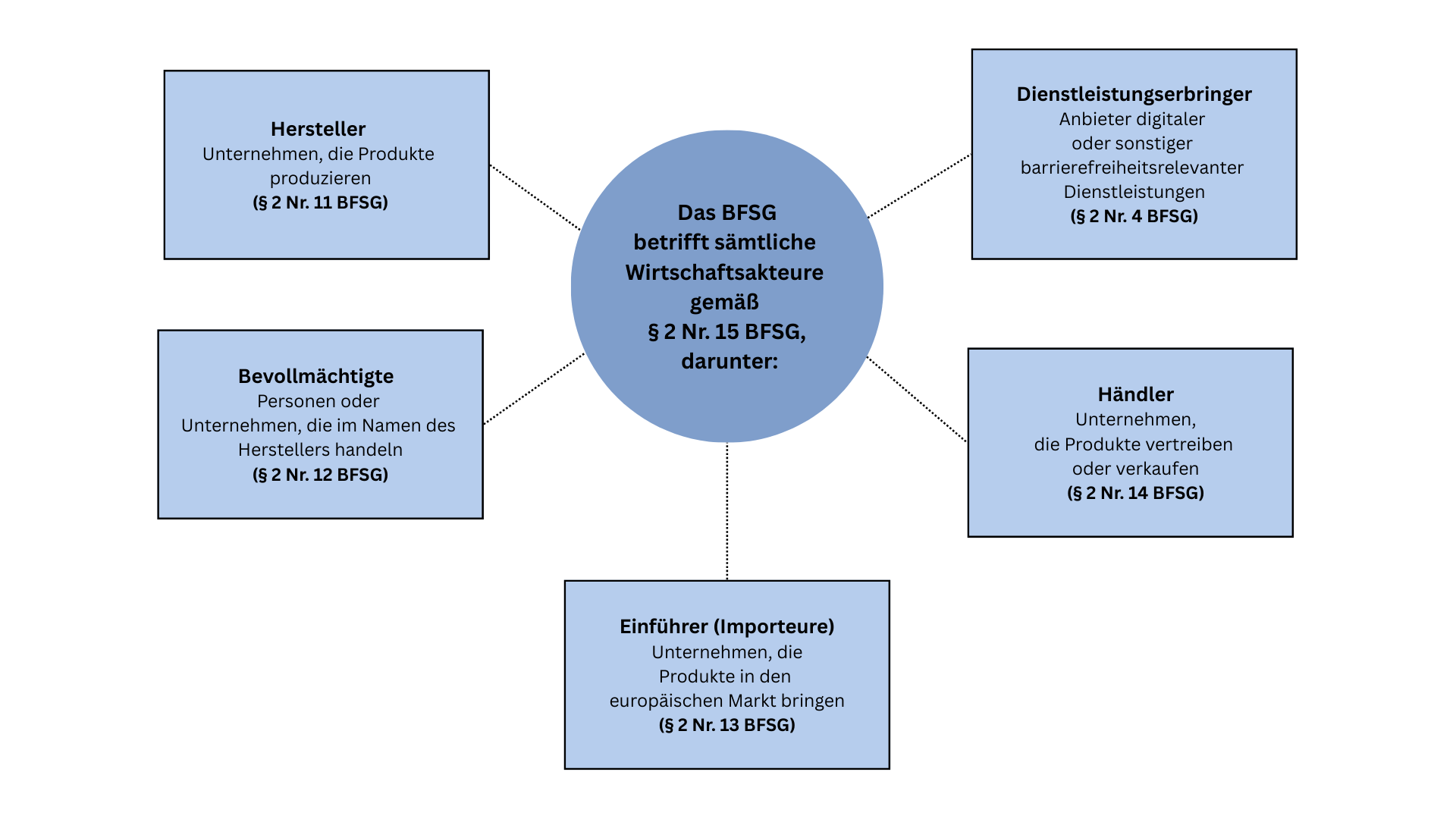

Wer ist betroffen?

Gibt es Ausnahmen?

Ja, der EAA sieht bestimmte Ausnahmen vor.

Kleine Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro sind von den Vorgaben ausgenommen. Sie müssen ihre digitalen Angebote nicht verpflichtend barrierefrei gestalten.

Wichtig: Diese Ausnahme gilt nur für die gesetzlichen Pflichten. Aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit, Reichweite und Inklusion kann es dennoch sinnvoll sein, auch als kleines Unternehmen barrierefreie Angebote bereitzustellen.

Außerdem gilt: Wenn die barrierefreie Gestaltung im Einzelfall eine unverhältnismäßige Belastung darstellt – etwa technisch nicht umsetzbar ist oder die wirtschaftliche Tragfähigkeit gefährdet –, kann eine Ausnahme beantragt werden. In solchen Fällen muss dies jedoch gründlich begründet und dokumentiert werden.

Trotz dieser Ausnahmen empfiehlt es sich, Barrierefreiheit als Qualitätsmerkmal und Investition in digitale Teilhabe zu verstehen – unabhängig von der gesetzlichen Pflicht.

Barrierefreiheit betrifft auch E-Mails

Im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) müssen auch bestimmte E-Mails barrierefrei gestaltet sein. Dazu gehören unter anderem:

Gesetzlich verpflichtende E-Mails, z. B. Bestellbestätigungen, Willkommensmails oder Passwort-Reset-E-Mails

➤ Auch wenn hier kein neuer Vertrag abgeschlossen wird, gelten sie als Teil des digitalen Dienstes.

E-Mails mit rechtlich relevanten Informationen, z. B. Benachrichtigungen über AGB-Änderungen

Marketing-Mails und Produktinformationen, z. B. Hinweise auf Upgrades oder Cross-Selling-Möglichkeiten

Newsletter – wenn sie auf den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen abzielen, aber auch, wenn sie ausschließlich Hinweise zur Nutzung der Produkte enthalten

Wichtig: Alle diese E-Mails müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich und verständlich sein – etwa durch klar strukturierte Inhalte, kontrastreiche Gestaltung, gut lesbare Schriftarten und barrierefreie Anhänge.

Was passiert bei Verstößen gegen das BFSG?

Wenn digitale Angebote nicht den gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen, sind Unternehmen verpflichtet, schnell zu handeln:

Sie müssen Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Barrierefreiheit wiederherzustellen. Bei schwerwiegenden Mängeln ist außerdem die zuständige Marktüberwachungsbehörde zu informieren – inklusive Angaben zur Art des Problems und zu den bereits ergriffenen Maßnahmen.

Fazit: Wer Barrierefreiheit nicht umsetzt, riskiert nicht nur Abmahnungen, sondern muss im Ernstfall aktiv und transparent reagieren.

Jetzt kostenlos downloaden: Ihr Leitfaden zur digitalen Barrierefreiheit nach BFSG

Füllen Sie einfach das untenstehende Kontaktformular aus, und Sie erhalten sofort Zugang zum kostenlosen Download des BFSG-Leitfadens.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann tritt das BFSG in Kraft?

Ab dem 28. Juni 2025 gelten die neuen gesetzlichen Anforderungen verbindlich.

Wer ist vom BFSG betroffen?

Das BFSG betrifft Websites und Apps von Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen.

Was passiert bei Nichteinhaltung des BFSG?

Verstöße können zu Abmahnungen sowie Bußgeldern führen und den Ruf Ihrer Organisation beschädigen.